📝 第4回:「技能実習・特定技能って、現場で何が違う?」

─ 制度の違いが“働き方”にも“期待”にも影響する ─

🧭 はじめに:同じ「外国人社員」でも制度によって全然違う

技能実習生と特定技能外国人は、雇用の場に出れば“同じように働くスタッフ”ですが、

実は制度上の目的や働き方・支援の義務が異なり、企業の関わり方・現場の運営に大きな違いを生みます。

混在している現場では“理解の不足”がトラブルのもとに。今回はその違いを整理します。

📘 1. 制度の基本比較

| 項目 | 技能実習 | 特定技能 |

|---|---|---|

| 制度の目的 | 技能移転(国際貢献) | 労働力確保(国内人材不足対策) |

| 在留資格の性質 | 実習生=研修主体 | 労働者=就労主体 |

| 対象業種 | 約80職種(農業・介護・製造など) | 12分野(介護・外食・建設など) |

| 就労期間 | 原則3年(最長5年) | 最大5年、更新可(特定技能2号なら無期限) |

| 支援の義務 | 外部監理団体による支援が必須 | 企業が直接支援義務を負う(生活・手続きなど) |

💡 技能実習は“制度で囲われた指導型”、特定技能は“企業が直接支える労働型”

⚠️ 2. 現場で起こる“すれ違い”ポイント

| シーン | トラブル例 | 原因 |

|---|---|---|

| 🧑🏫 仕事の指示 | 「勝手に動かないで!」→実習生は指導が必要な立場 | 誤って“労働力”として自由に動かすと指導違反 |

| 🗨 面談・相談 | 特定技能は相談窓口がないと不安→実習生には監理団体あり | 企業が“どこまでフォローするか”を認識していない |

| 🚪 定着支援 | 特定技能では引越し・銀行・役所手続きなども企業が支援対象 | 技能実習では外部団体が担っていて、企業は関与しない場合も |

🛠 3. 企業ができる対応策

✅ 制度別の“支援マニュアル”整備

- 技能実習→実習計画や監理団体との連携ポイント

- 特定技能→生活支援項目のチェックリスト&支援担当の明確化

🧾 契約時の説明・文書化

- 雇用契約の内容が制度に合っているか再確認(残業・業務範囲など)

- 書面で「制度の特性」と「会社の支援方針」を記載する

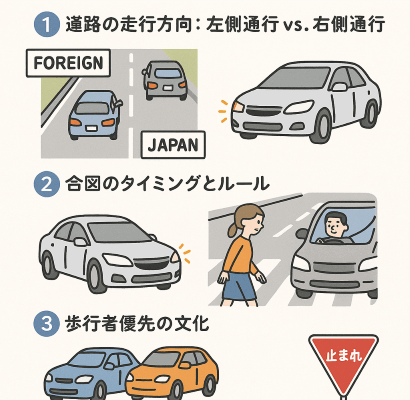

📣 現場社員への“制度研修”も有効

- 制度によって指導方法が変わることを図解で共有

- 「実習生に自由業務を任せるな」「特定技能に生活支援を忘れない」

📚 実際の現場事例(匿名)

愛知県の部品製造会社にて、技能実習生と特定技能社員が混在。

実習生に工程改善案の提出を求めて監理団体から注意。

→ 社内研修で制度の違いを共有+役割分担を整理。

→ 現場の対応が安定し、離職率が改善。

💡 “制度理解”は離職防止にも直結します!

🌱 まとめ:“同じ外国人”ではなく“違う制度”として迎える

中小企業は制度変更に振り回されがちですが、制度の特性に合わせた関わり方を知ることで、

現場での混乱やトラブルを未然に防ぎ、“働きやすい職場づくり”に近づきます。

違いを知り、支援の在り方を見直すことが、信頼につながります😊