特集第2回:外国人との地域摩擦—“生活者”としての視点はあるか?

~制度の隙間にある軋轢と、企業・行政が果たすべき役割~

■ はじめに:制度の外で起きる“リアルな摩擦”

外国人雇用が進むにつれ、企業の中だけでなく「地域社会」との関係も問われるようになってきました。

制度では想定されていないトラブル――それが、生活者としての外国人と、地元住民との“すれ違い”です。

ごみ出し、騒音、学校での関係性。

どれも法律違反ではなく、でも「ちょっと気になる」「我慢できない」から摩擦が生まれる。

そうした“制度の外側”にある問題に、企業はどう向き合うべきでしょうか。

■ よくある摩擦:すべてが“悪意”ではない

| 摩擦の場面 | 地元住民の声 | 背景事情 |

|---|---|---|

| ごみ出しのルール違反 | 「曜日が違う」「分別できてない」 | 地域ルールの理解不足/言語の壁 |

| 騒音・生活時間帯 | 「夜中に話し声が大きい」「休みが違う」 | 生活習慣の違い/職場との連動 |

| 学校・保護者間の距離 | 「言葉が通じず関われない」「行事に不参加」 | 文化的背景/孤立感・不安 |

📌 多くは「知らなかった」「説明されていない」から起きる摩擦。悪意ではない。

■ 企業は地域との“橋渡し役”になれるか?

企業に雇われた外国人であっても、アパートや地域行事、学校には企業が関わらないことも多い。

それでも、“生活者としての姿”が地域で問題視されれば、企業イメージは損なわれます。

企業にできること:

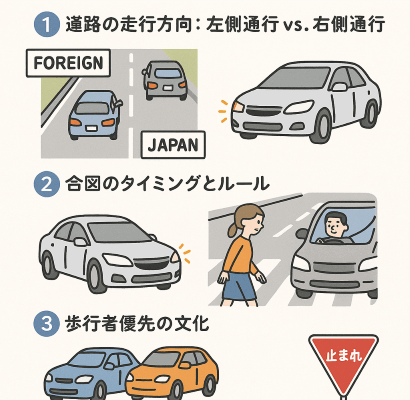

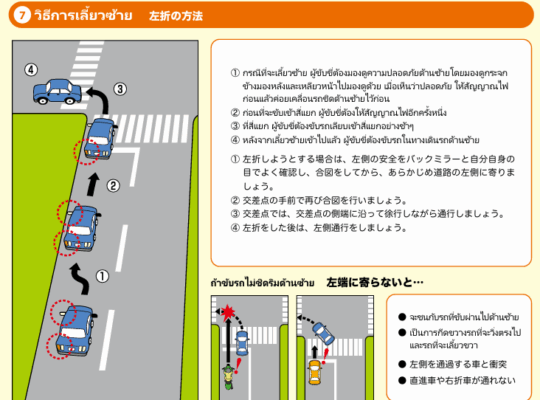

- 入社時の生活ルール説明(多言語対応・図解・具体例)

- 地元との関係構築(自治会との定期対話・清掃活動など)

- 苦情受付の明示(企業窓口・相談フォームの設置)

- 社宅管理や生活支援担当の配置

企業が“関係ないふり”をせず、“関係ある立場”として振る舞えるかが信頼を左右します。

■ 地域行政の役割と企業との連携

自治体にも限界はあります。

多言語のチラシ、窓口対応、ルールブック整備など、人的・財政的余裕がない地域も少なくない。

だからこそ、企業との連携が重要になります:

- 行政:ルールや制度整備/通訳支援/広報媒体の提供

- 企業:社員への説明/現場でのサポート/地域活動への参加

- 地域:摩擦の早期報告/対話の場づくり

三者が役割分担しつつ「連携」できるかどうかが、摩擦の芽をつむ鍵です。

■ おわりに:“住む人”としての認識が第一歩

外国人社員は、働き手であると同時に“地域の住民”です。

企業も制度も、その“生活者としての側面”にもっと目を向ける必要があります。

摩擦を「本人の問題」にせず、関係性の設計で防ぐ。

それが、制度では救えないリアルを補う唯一の手段です。